※このページのリンクには一部商品リンクが含まれます。

経理マンによる、会計の歴史の解説です。

カテゴリーが「経理・財務・税務関係」のものは

私の本業のための勉強や知識を整理するための記事を書いてます。

簿記と銀行の誕生

まず、簿記の誕生から。

簿記って言葉とイメージは皆さんお持ちでしょう。

簿記とは企業活動の収支の記録のことです。

簿記は15世紀のイタリアで誕生しました。

15世紀のイタリアといえば、

コロンブスやバスコ・ダ・ガマがインドを目指して航海する「大航海時代」の幕が開けるころ。

大航海時代の幕開けは15世紀終盤なので、

インドでタダ同然で胡椒が手に入るのはまだ先のこと。

当時はインドの品は貴重且つ高価なものでした。

なので商人は大儲け。

だからこそ妬まれやすく、強盗の標的にもなりやすかったのです。

そこで生まれたのが手形。

高価な香辛料を直接持ち運びするのではなく、

「この紙と香辛料1kgを交換します」

という紙幣や商品券にも似たようなものです。

盗まれたとしても、盗人は金品と交換ができません。

強奪されるリスクがなくなったことで、

商人はたちは安心して商売に励むことができました。

そんな手形を取り扱っていた人々は

Banco(バンコ)と呼ばれました。

お気づきの方も多いと思いますが、

バンコはBank(銀行)の語源になった職業です。

どんどんバンコも取引が増えるにつれ、

どの手形が誰のものかわからなくなってしまいます。

トラブルを防ぐために、

どれが誰の手形なのかを記録するようになりました。

その技術こそが簿記のルーツなのです。

決算の誕生

決算もまた、15世紀のイタリアで誕生しました。

高校の世界史で習うイタリアの大富豪は、フッガー家とメディチ家が代表格。

そのメディチ家が決算の原型を生みました。

メディチ家はフィレンツェを拠点とする大富豪です。

銀行の本部もフィレンツェにありましたが、

活動が拡大して支店を持つようになりました。

インターネットはおろか電話すらない時代に

こんなことができるなんてすごいですね。

ロンドンやパリなどの大都市にも支店を出します。

しかし、イタリアのフィレンツェから逐一指示を出すのは不可能です。

そこでメディチ家は支店に多くの権限を委譲し、

本部は支店出店の判断などの難しい仕事に専念しました。

イメージとしては持株会社(ホールディングス制)に似ています。

有名どころだと、リクルートや鉄道会社がとっている形態ですね。

(実際、メディチ家の銀行業を持ち株会社の原型とする説もあるそうです)

ただ、これだけの規模となると一族経営はできません。

なので親類以外から仲間を募りました。

しかし、莫大な富を親類以外の人間と共有すると、持ち逃げされるリスクがあります。

それを防ぐために誕生したのが決算です。

決算とは、一定期間の収支を整理し、稼ぎを分配する仕組みです。

当時は仲間の一部が離脱するなど必要最低限しか行っていなかった決算を

メディチ家は一回の航海が終わるたびに実施し、トラブルを未然に回避しました。

株式と株式会社の誕生

株式会社は17世紀のオランダで誕生します。

当時はルターやカルヴァンが活躍した

「宗教改革」が始まりだしたころ。

そんな中、オランダはプロテスタントの国家として独立を果たします。

自由を勝ち得たオランダは海運が盛んな地域だったこともあり、

大勢の商人でにぎわうことになりました。

ただ、オランダの航海では革命が起こります。

先ほどイタリアで紹介した航海は一度の航海の旅に船を用意します。

当時は気象予測や船の技術も発達しておらず、船もいつ沈んでもおかしくない状態。

なので一回の航海の旅に船を買ったり借りたりする状況でした。

それでオランダは、船を何回も調達する無駄を防ぐため船や拠点を武装し、船一隻を何度も使えるように資金を投じます。

しかし、それには莫大な資金が必要。

そのためにオランダは仲間内以外からも資金を集めようとします。

お金を集めで事業を実施し、その儲けを出資者に還元する仕組みです。

そう、これが株式と株式会社の原型になりました。

歴史上、最初のバブルの発生

オランダで株式会社が誕生したのには理由があります。

オランダで発行した株式(VOCといいます)を売る市場があったことも

VOCが流行った熱狂した理由です。

株式に限らず、いろんなものが流通してました。

その中で熱狂したのがチューリップ。

カトリックの腐敗から誕生したプロテスタント。

プロテスタントはカトリックの豪華絢爛な教会とは異なり、質素な作りのものが多いです。

しかし、いくら質素でも生活に彩りがほしい!

そこで注目されたのがチューリップです。

珍しい色のチューリップはたちまち人気となりました。

市場でも購入が難しくなり、来年のチューリップを買う約束にお金を払ったりするほど。

いわゆる、オプション取引の先駆けにもなりました。

高いときでチューリップの球根1つで、オランダの首都家が1軒が買えるほど。

これが歴史上、最初のバブル、チューリップバブルです。

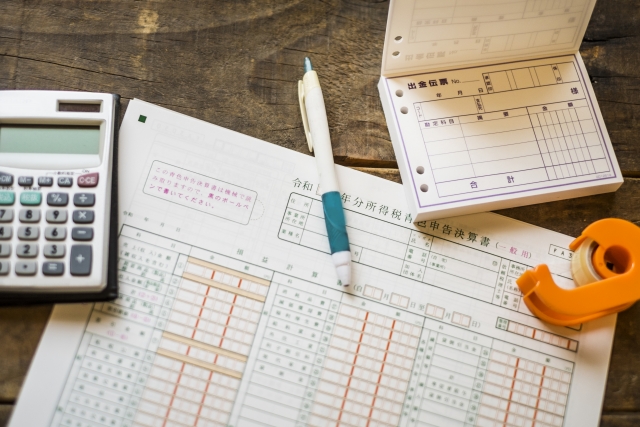

固定資産・減価償却の誕生

会計的には基礎的な用語ですが、一般になじみが薄い用語、

固定資産と減価償却のお話です。

固定資産という言葉を聞いたことがある人もいると思います。

家や土地を持っていると固定資産税がかかりますね。

で、固定資産とはなんぞや?という話ですが、

簡単に言えば、1年以上に使ってビジネスに使用する設備・備品です。

有名なところだと、建物、土地、ソフトウェア、機械なんかがそうです。

なぜみっちり固定資産の話をしたかというと、

固定資産の登場で会計の仕組みがややこしくなるからです。

固定資産は19世紀のイギリスの鉄道会社で誕生しました。

19世紀といえば、産業革命から200年余り経過したころ。

新しい技術も改良が施され、実用化されたころです。

鉄道会社は事業拡大のために路線を増やそうとすると

ある問題にぶつかります。

それは、路線を増やさないと収入は増えないが、

路線を増やすと一時的に収入が減るという問題です。

前者は当たり前だと思いますが、後者はなぜ問題なのかを順を追って説明します。

新しい路線を作るにはそのために資金が必要になります。

既存路線の稼ぎが新しい路線の工事に回るので、完成するまでは儲けが減ります。

株主の配当は、1年間の儲けを元手に算出・分配されるので

儲けが減ると配当が減る、最悪0円になります。

工事が完成して収入が増え、支出も減ります。

ですが、路線追加前に株主もそれ以降の株主も還元される配当は同じ。

これは不公平ですよね。当然、新規路線開拓中は資金繰りも難しくなります。

そこでこんな理屈で株主への配当額を下げないようにしました。

この理屈こそ、減価償却です。

”路線完成に費やしたお金は向こう数年に渡って使い続ける。

だから決算書上の出費も複数年に分ける”

例えば、仕事で使うPCを20万円で買って毎年10万円稼げるとします。

減価償却がないとこうなります。

| 収入 | 支出 | 収支 | |

| 1年目 | 10万円 | 20万円 | -10万円 |

| 2年目 | 10万円 | 0円 | 10万円 |

| 3年目 | 10万円 | 0円 | 10万円 |

| 4年目 | 10万円 | 0円 | 10万円 |

| 合計 | 40万円 | 20万円 | 20万円 |

これを減価償却をするとこうなります。

| 収入 | 支出 | 収支 | |

| 1年目 | 10万円 | 5万円 | 5万円 |

| 2年目 | 10万円 | 5万円 | 5万円 |

| 3年目 | 10万円 | 5万円 | 5万円 |

| 4年目 | 10万円 | 5万円 | 5万円 |

| 合計 | 40万円 | 20万円 | 20万円 |

これならどのタイミングで購入しても、株主は損をしませんね♪

一方、この減価償却という手法が会計をややこしくします。

減価償却の登場により、収入-支出=収支 という数式が崩壊して

お金の出入りと会社の業績が一致しなくなります。

これにより黒字倒産といった問題が起こります。

他にも、今年の支出が来年に影響するから費用を来年に発生させるのなら、

今年起きた問題のせいで来期は出費増加の可能性が高い場合はその費用を今年に発生させよう

なんて考え方も生まれます。

これが半沢直樹のシーズン1の後編であった引当金というやつですね。

半沢直樹つながりでいうと、仕組の複雑化は決算書を操作しやすくもしました。

これにより、粉飾決算も増えたんだとか。

会計士の誕生

会計の複雑化により、投資家たちは困惑します。

なにせ、企業の財務諸表が正しいかどうかがわからないわけです。

そこで活躍したのが会計士です。

もともとは破産した企業の事後処理の手続きをするのが会計士の仕事でした。

会計が複雑化するにつれ、彼らの仕事領域は広がります。

つぶれかけの企業がつぶれないように財務状況をチェックしたり、

財務諸表が正しく作られいるかを確認し、お墨付きを与える監査業務も行うようになりました。

当時活躍した有名な会計士の名前が、今の世界的名だたる会計事務所になっていて

就職先としても人気だったりします。

デロイト、PwC、アーンスト・ヤング(通称EY)、KPMGといえば

ピンときた方も多いと思います。

こうした背景から会社の財務諸表の信頼性は徐々に担保されていきます。

それからは一層、投資家たちが安全に取引できるように財務諸表づくりのルール化が進みます。

投資家が正しい判断を行えるように上場企業が出す財務諸表等の情報は、

同じ基準で作られるようになるに至ってます。

国ごとに基準は違いますが、グローバル化の進展でその改革は今なお続いております。

さいごに

いかがだったでしょうか。

この記事の執筆にあたって、こちらの書籍を参考にしました。

※商品リンクです

私が書いたのは世間的に有名なものを中心に取り上げました。

しかし、会計的に重要だが知名度が低い知識は割愛してますのでご了承ください。

具体的には、財務会計系のことは一通り書いてますが、

本書に書かれた管理会計や財務会計、価格革命のことはこの記事では触れてません。

この本のいいところは2つあって、1つ目は会計の知識がなくても問題なく読めるところ。

実は私、著者の田中 靖浩さんの本書の講演会に行ったのですが、

その時にこんなことをおっしゃってました。

「最初は会計の知識がある人向けの世界史を書いていた。

が、完成したら面白くなかった。」

そこで美術などの時代背景と融合させて一般人にわかる内容へシフトさせたそうです。

経理マンとしては、身近に感じてもらえるのは嬉しいですね♪

2つ目は雑学が多く勉強になるところ。

トリビア好きな方は教養が深まるのでそういった点でもオススメです!

逆に会計の実務・学問的なことが知りたい方には冗長に感じるかもしれません。

なので会計畑じゃない人が娯楽や教養として読む分には全然問題ないです。